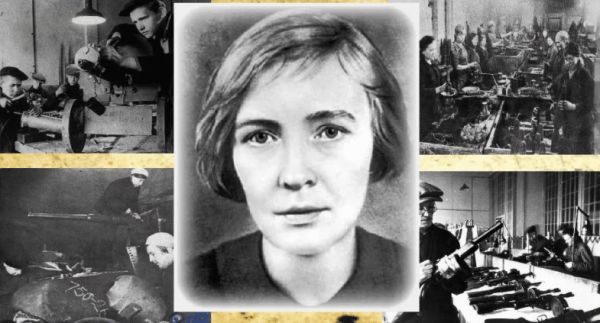

«Ленинградская Мадонна» - к 115-летию со дня рождения поэтессы Ольги Берггольц (1910–1975)

«Мне часто было страшно и тоскливо,

Меня томил войны кровавый путь,

Я не мечтала даже стать счастливой,

Мне одного хотелось: отдохнуть…»

Эти строки принадлежат Ольге Федоровне Берггольц — великой русской поэтессе, чье творчество неразрывно связано с судьбой осажденного Ленинграда. Пережившая страшное испытание блокадой, Ольга Берггольц стала голосом своего города, воспев мужество и стойкость простых ленинградцев в своих пронзительных стихотворениях. К 115-летию со дня её рождения мы вновь обращаемся к наследию этой выдающейся поэтессы, вспоминаем ее слова, согревавшие сердца миллионов во времена суровых испытаний и оставившие неизгладимый след в истории нашей страны.

Биография

Ольга Берггольц родилась 16 мая 1910 года в Петербурге. Её отец Фёдор Берггольц, врач-хирург, выпускник Дерпского университета, имел шведско-немецкое происхождение. Мать, Мария Берггольц (Грустилина), происходила из интеллигентной семьи. У Ольги была младшая сестра Мария.

Семья жила в доме возле Невской заставы, но революционные события разрушили привычный уклад жизни. Отец отправился на фронт, мать с детьми переехала в Углич, где жили в бедности и трудностях военного времени. После возвращения отца семья вернулась в Петроград.

Отец воспитывал детей атеистически, отвергая традиционные ценности дворянства. Ольга поступила в трудовую школу № 117, рано увлеклась творчеством и в 14 лет вступила в пионеры, став активисткой комсомола. Первый стихотворный опыт появился тогда же.

В 15-летнем возрасте она посещала литературное объединение «Смена», где знакомилась с видными деятелями культуры, такими как Владимир Маяковский, Эдуард Багрицкий и Иосиф Уткин. Это общение помогло ей развиваться как поэту.

Творчество

Первые стихи четырнадцатилетней Ольги Берггольц были опубликованы в заводской стенгазете, а вскоре её работа «Песня о знамени» появилась в газете «Ленинские искры». Творческий путь Берггольц начался именно с этих публикаций.

Значимым событием стало одобрение известного писателя Корнея Чуковского, который высоко оценил прочитанное ею стихотворение «Каменная дудка», предсказав девушке успешное будущее в литературе.

Начало творческого пути Берггольц было непростым. В 1920-е годы многие молодые авторы пытались выделиться, включая саму Ольгу. Вместе с Борисом Корниловым она прошла курсы искусствоведения, а затем оба поступили на филфак Ленинградского университета.

Во время преддипломной практики во Владикавказе Берггольц вдохновлялась красотой природы Кавказа, однако созданные там стихи оказались слабовыраженными и пока далекими от зрелого творчества.

За два месяца работы корреспондентом в газете «Власть труда» Ольга Берггольц создала около тридцати публикаций, объехав всю Осетию. Эта практика помогла ей лучше понять жизнь простых людей и сформировать собственные взгляды.

После завершения учебы судьба привела Берггольц в Казахстан, куда она отправилась с мужем Николаем Молчановым. Несмотря на бытовые трудности, период оказался счастливым благодаря любимой работе журналиста в газете «Советская степь». Тогда же вышел ее дебютный поэтический сборник «Зима-лето-попугай».

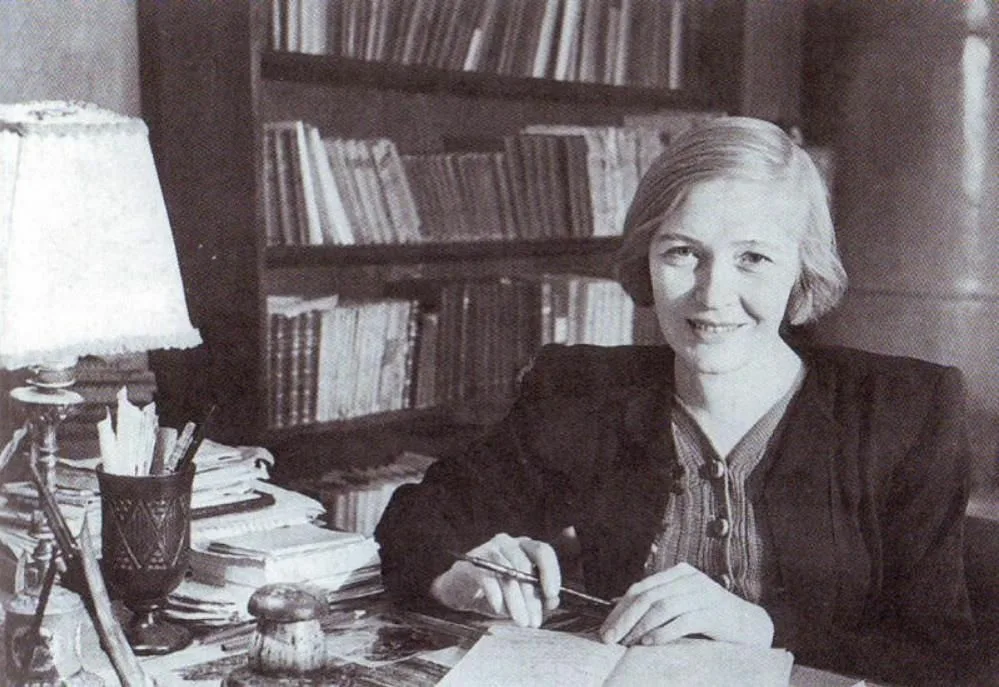

Ольга Берггольц в союзе писателей. Источник: https://biographe.ru/znamenitosti/olga-bergolts

Вернувшись в Ленинград в 1931 году, Берггольц устроилась журналистом на заводе «Электросила». Через четыре года вышла книга стихов «Лирика», и она вошла в Союз писателей. Однако спокойная жизнь оборвалась после ареста Бориса Корнилова, бывшего мужа Ольги, обвиненного в антисоветской деятельности. Берггольц исключили из союза и уволили с работы, но спустя год восстановили после постановления правительства о партийных ошибках. Осенью 1938 года она вновь заняла должность газетного сотрудника, тогда как Корнилов был расстрелян, позднее посмертно реабилитирован.

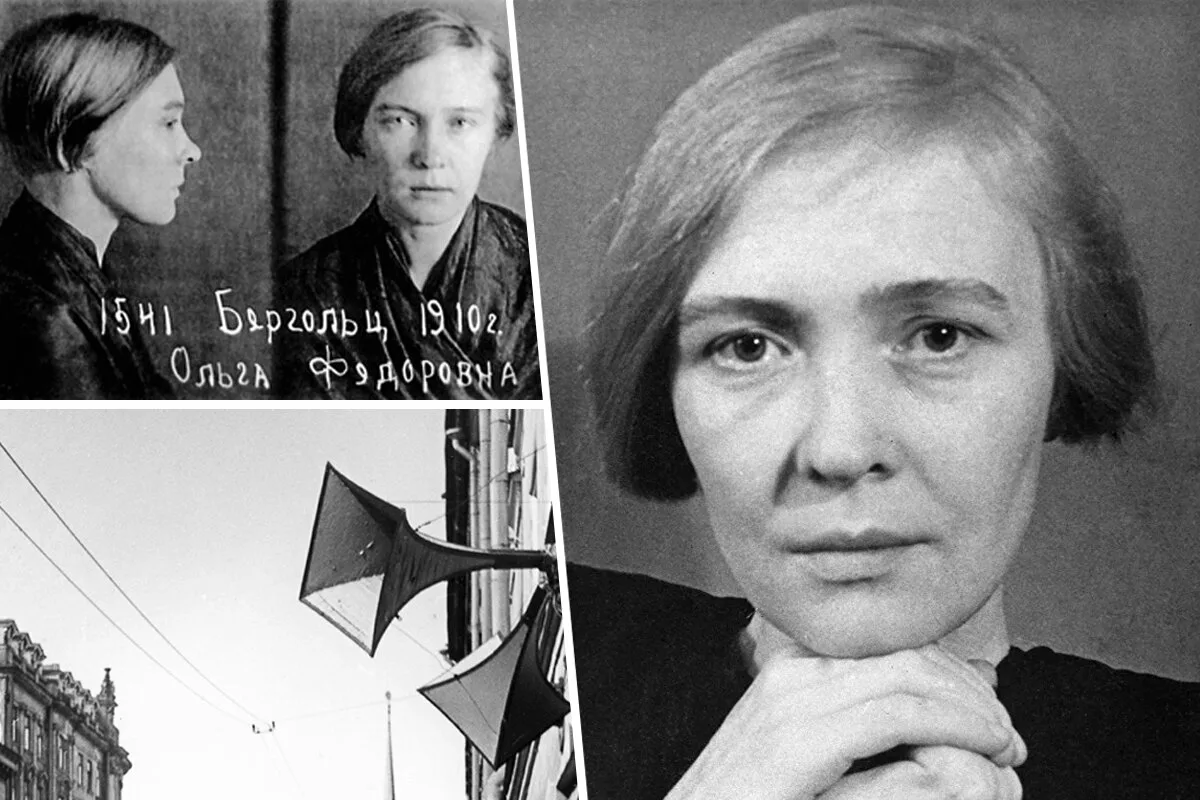

В декабре 1938 года Берггольц арестовали, обвинив в причастности к терроризму против советских руководителей. Под пытками у неё произошел выкидыш, и вынудили подписать ложные признания. Расстрел заменили тюремным заключением благодаря вмешательству писателя Александра Фадеева, установившего факт фальсификации дела. Вскоре началась Великая Отечественная война, лишившая возможности восстановить семейное счастье.

Ленинградская мадонна

Муж Берггольц, Николай Молчанов, несмотря на инвалидность, ушёл на войну и скончался в госпитале в январе 1942 года. Летом отец Ольги подвергся репрессиям и был выслан в Сибирь из-за немецких корней. Сама поэтесса тяжело заболела дистрофией, но друзья спасли её эвакуацией в Москву. Вскоре Берггольц вернулась в блокадный Ленинград и стала голосом надежды жителей города, регулярно выступая на радио.

Вот так, исполнены любви,

из-за кольца, из тьмы разлуки

друзья твердили нам: «Живи!»,

друзья протягивали руки.

Оледеневшие, в огне,

в крови, пронизанные светом,

они вручили вам и мне

единой жизни эстафету.

Радиовыступления Ольги Берггольц периода блокады Ленинграда впоследствии составили сборник «Говорит Ленинград». Особое значение приобрела её «Ленинградская поэма», ярко отразившая атмосферу осаждённого города. Помимо неё, Берггольц также создала ещё две важные поэмы: «Памяти защитников» и «Февральский дневник».

Был день как день.

Ко мне пришла подруга,

не плача, рассказала, что вчера

единственного схоронила друга,

и мы молчали с нею до утра.

Какие ж я могла найти слова?

Я тоже — ленинградская вдова.

После Победы Ольга Берггольц выпустила книгу «Дневные звёзды», отражающую её переживания военных лет. Полученные награды и ордена были важны, но главное признание пришло от народа, прозвавшего её «ленинградской Мадонной». Наиболее известная фраза Берггольц «Никто не забыт и ничто не забыто» навсегда осталась на мемориальном комплексе Пискарёвского кладбища.

Никто не забыт и ничто не забыто,

На все поколенья и все времена.

Сединами живших и кровью убитых,

Оплачена страшная эта война.

Даже после заслуженной народной любви послевоенная жизнь Берггольц оставалась сложной: её дружба с Анной Ахматовой вызвала обвинения, а сборник «Говорит Ленинград» изъяли из библиотек. Эти испытания привели к ухудшению психического состояния и госпитализации в психиатрическую клинику. После выздоровления Берггольц успешно работала драматургом, а её двухтомник переиздали в Москве в 1950-е годы. Память об Ольге Берггольц живет в документальном фильме «Как невозможно мы жили». Личные дневники, опубликованные лишь в 1990 году, показали глубокое отношение Берггольц к тяжелым последствиям войны.

Но, не волнуясь, не боясь,

гляжу в глаза грядущим схваткам:

ведь ты со мной, страна моя,

и я недаром — ленинградка.

Так, с эстафетой вечной жизни,

тобой врученною, отчизна,

иду с тобой путем единым,

во имя мира твоего,

во имя будущего сына

и светлой песни для него.

Для дальней полночи счастливой

ее, заветную мою,

сложила я нетерпеливо

сейчас, в блокаде и в бою.

Не за нее ль идет война?

Не за нее ли ленинградцам

еще бороться, и мужаться,

и мстить без меры? Вот она:

— Здравствуй, крестник

красных командиров,

милый вестник,

вестник мира…

Сны тебе спокойные приснятся

битвы стихли на земле ночной.

Люди неба больше не боятся,

неба, озаренного луной.

В синей-синей глубине эфира

молодые облака плывут.

Над могилой красных командиров

мудрые терновники цветут.

Ты проснешься на земле цветущей,

вставшей не для боя — для труда.

Ты услышишь ласточек поющих:

ласточки вернулись в города.

Гнезда вьют они — и не боятся!

Вьют в стене пробитой, под окном:

крепче будет гнездышко держаться,

люди больше не покинут дом.

Так чиста теперь людская радость,

точно к миру прикоснулась вновь.

Здравствуй, сын мой, жизнь моя, награда,

здравствуй, победившая любовь!

Ольга Берггольц скончалась 13 ноября 1975 года. Желая быть похороненной на Пискарёвском кладбище рядом с погибшими товарищами, она всё же была погребена на Литераторских мостках Волковского кладбища. Поэтессе было 65 лет.