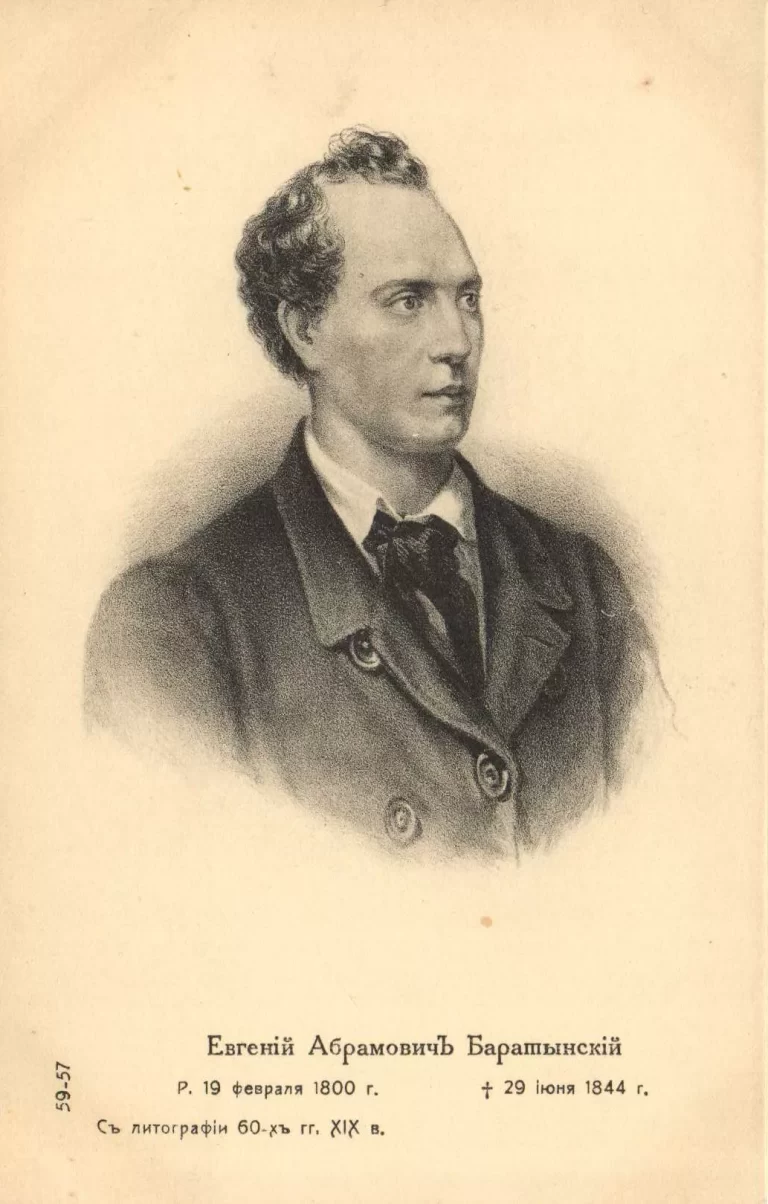

«Непревзойдённый мастер элегии» - к 225-летию со дня рождения поэта Евгения Баратынского (1800–1844)

На рубеже XVIII и XIX веков, когда романтизм стремительно завоевывал сердца поэтов и читателей, в русской литературе появился талантливый мастер слова — Евгений Абрамович Баратынский (1800–1844). Его творчество стало символом тонкой лирики, проникнутой философскими размышлениями и глубокими эмоциями. Широкую известность поэту принесли поэма «Эда», стихотворения «Последний поэт», «Муза», «Чудный град порой сольется» и многие другие.

2 марта 2025 года исполняется 225 лет со дня рождения Евгения Абрамовича Баратынского

Биография

Выдающийся русский поэт золотого века происходил из знатной семьи. Его отец был дворянином-помещиком и занимал должность генерал-лейтенанта в отставке. В детские годы будущий поэт обучался в частном немецком пансионе Санкт-Петербурга, а в возрасте двенадцати лет был отправлен на обучение в Пажеский корпус. Однако склонность к озорству и нежелание следовать установленным правилам корпуса привели к тому, что спустя всего два года его исключили, запретив поступление на военную службу до тех пор, пока он не пройдет её рядовым солдатом.

После исключения из корпуса молодой человек провёл несколько лет в родовых поместьях, где начал пробовать себя в поэзии. Но в 1819 году он всё же решил последовать примеру предков и вступил в ряды лейб-гвардии Егерского полка рядовым. Обосновавшись в одной квартире с Дельвигом, он быстро завязал дружбу с Пушкиным, Кюхельбекером и Гнедичем, начав публиковать свои произведения. Уже в 1820 году Боратынскому было присвоено звание унтер-офицера, и его перевели в полк, которым командовал его родственник, расквартированный в Финляндии. Суровая северная природа оказала огромное влияние на поэта-романтика.

В 1824 году Боратынский перешёл на службу в штаб генерала Закревского, где влюбился в жену последнего, которую Пушкин позже назвал «Медной Венерой». В следующем году он был произведён в офицерское звание. В 1826 году, ввиду ухудшения здоровья матери, поэт уволился со службы и обосновался в Москве, вступив в брак с Анастасией Энгельгардт, двоюродной сестрой супруги Дениса Давыдова.

С публикацией поэм «Эда» и «Пиры» в 1826 году общественность признала его одним из ведущих поэтов эпохи. С 1828 по 1831 год Боратынский занимался гражданской службой, занимая пост губернского секретаря. После ухода со службы он посвятил себя частной жизни и обустройству приданого жены — поместья Мураново, которое впоследствии станет музеем Тютчева, родственника Энгельгардтов.

В 1843 году Боратынский вместе с женой и тремя из девятерых детей отправился в зарубежное путешествие. Во время пребывания в Неаполе он скоропостижно скончался от сердечного приступа.

Творческое наследие

Творчество Евгения Баратынского представляет собой уникальное явление в русской литературе, отмеченное глубокой философичностью, тонким лиризмом и выразительностью. Его поэзия охватывает широкий спектр тем, включая размышления о судьбе поэта, природе искусства, одиночестве и противоречиях человеческого существования.

Баратынский мастерски сочетает в своих произведениях элементы романтизма и реализма, создавая яркие образы, которые передают богатство внутренних переживаний и мировосприятия. Его внимание к деталям и умение передавать тонкие эмоции делают его поэзию особенно трогательной и запоминающейся.

Особенностью творчества Баратынского является его способность видеть красоту в обыденном и находить глубокие смыслы в простых вещах. Он часто обращается к природным мотивам, используя их как символы человеческих состояний и чувств. В то же время его произведения полны социальных и философских размышлений, что делает их актуальными и сегодня.

Поэма «Эда»

Заря багрянит свод небес.

Восторг обманчивый исчез;

С ним улетел и призрак счастья;

Открылась бездна нищеты:

Слезами скорби платишь ты

440 Уже за слезы сладострастья!

Поэма «Эда» была написана в 1824 году и считается одним из значимых произведений Баратынского. Она рассказывает историю неразделенной любви между финской крестьянкой Эдой и русским офицером Арвидом.

Сюжет основан на столкновении культурных различий и личных драм героев. Эда, выросшая в простой крестьянской среде, оказывается вовлечена в мир сложных эмоций и страстей, которые приводят к трагедии. Баратынский мастерски описывает природу Финляндии, создавая атмосферу таинственности и мрачности, что подчеркивает драматичность событий.

«Эда» отражает типичные для Баратынского темы одиночества, неразделённой любви и конфликта между природой и цивилизацией. Герой поэмы оказывается неспособным примирить свои чувства с окружающим миром, что приводит к трагическим последствиям.

Стихотворение «Последний поэт»

Певец! В твоем призыве скромном

Нет ничего святого боле...

Стихотворение «Последний поэт» написано в 1835 году и относится к позднему периоду творчества Баратынского. В нём автор размышляет о роли поэта в современном мире и об утрате духовного начала в обществе.

Основная идея стихотворения заключается в том, что эпоха великих поэтов подходит к концу. Поэт, который раньше воспринимался как пророк и голос народа, теперь остаётся одиноким и непонятым. Общество больше не нуждается в его словах, предпочитая материальное благополучие духовным ценностям.

Баратынский использует образы мрачной природы и символику конца света, чтобы подчеркнуть ощущение катастрофы и пустоты. Лирический герой ощущает себя последним представителем уходящей эпохи, чей голос уже никто не слышит.

Стихотворение «Муза»

Не ослеплен я музою моею:

Красавицей ее не назовут,

И юноши, узрев ее, за нею

Влюбленною толпой не побегут.

Приманивать изысканным убором,

Игрою глаз, блестящим разговором

Ни склонности у ней, ни дара нет;

Но поражен бывает мельком свет

Ее лица необщим выраженьем,

Ее речей спокойной простотой;

И он, скорей чем едким осужденьем,

Ее почтит небрежной похвалой.

Стихотворение «Муза» относится к ранним произведениям Баратынского и датируется 1829 годом. Оно посвящено образу музы — божественного источника вдохновения для поэта.

В этом стихотворении Баратынский обращается к своему внутреннему миру и размышляет о природе творчества. Муза здесь предстает как загадочная сила, которая ведёт поэта, но одновременно и требует жертвенности. Баратынский подчёркивает, что истинное искусство требует страданий и самопожертвования.

Лирическое напряжение усиливается контрастом между возвышенным образом музы и реальной жизнью поэта, полной сомнений и тревог. Тем не менее, несмотря на трудности, муза остаётся единственным светлым началом в тёмном мире.

Стихотворение «Чудный град порой сольётся»

Чудный град порой сольется

Из летучих облаков,

Но лишь ветр его коснется,

Он исчезнет без следов.

Так мгновенные созданья

Поэтической мечты

Исчезают от дыханья

Посторонней суеты.

Стихотворение посвящено теме непрочности мечтаний и поэтического вдохновения.

Лирический герой в своем размышлении отмечает, как временные порывы поэтической фантазии исчезают под влиянием внешних обстоятельств. Мотивы облаков и ветра символизируют быстротечность и зыбкость красоты и вдохновения.

Кроме того, в тексте затрагивается вопрос бурлящей жизненной активности, которая подобно ветру рассеивает воображение, словно воздушные массы — облака. Порой человеку сложно целиком посвятить себя творческому процессу, поскольку повседневные заботы отвлекают его от созидательного процесса.

Главная мысль стихотворения заключается в том, что мечты и вдохновение крайне уязвимы и подвержены внешним воздействиям. Автор хочет передать идею о том, что красота и поэзия могут легко раствориться в водовороте будней.

Таким образом, творчество Евгения Баратынского, отличающееся глубиной философских размышлений, утончённым лиризмом и вниманием к внутренним переживаниям, оставляет неизгладимый след в русской литературе. Его произведения, поднимающие вечные вопросы о смысле искусства, одиночестве и месте поэта в мире, остаются актуальными и значимыми для современных читателей, вдохновляя на размышления и открывая новые горизонты понимания человеческой природы.