Знаменитые герои из истории Партизанского района

23 февраля — это праздник мужества и стойкости, день, когда мы чествуем тех, кто стоит на страже мира и благополучия нашей страны. Это дань уважения всем защитникам Отечества, прошедшим через испытания и трудности ради нашего спокойствия. В этот день хочется вспомнить тех, кто своим трудом, отвагой и преданностью защищал нашу страну в самые трудные времена. Среди нас жили настоящие герои, чьи имена навсегда вписаны в историю Партизанского района. Их подвиги вдохновляют нас и служат примером для будущих поколений.

В огне Гражданской войны

В годы Гражданской войны в России Сибирь стала местом ожесточённых сражений. Простые люди, жившие здесь, оказались в центре событий, которые меняли ход истории. Крестьяне и рабочие, чьи жизни были далеки от больших политических игр, столкнулись с разрухой, голодом и бедствиями. Их деревни и сёла страдали от набегов и грабежей, а мирная жизнь превратилась в постоянную борьбу за выживание. Но даже в такие тяжёлые времена многие из них не остались в стороне. Вставая на защиту своих домов, семей и родной земли, организуя партизанские отряды, они проявили мужество и самоотверженность. Их борьба была не за идеалы или лозунги, а за право жить спокойно на своей земле, растить детей и надеяться на лучшее будущее.

Кравченко Александр Диомидович

Имя партизанского командира Александра Диомидовича Кравченко навсегда вписано в историю гражданской войны, в историю партизанского движения в нашем районе, одна из улиц села Партизанского названа его именем.

Кравченко Александр Диомидович родился в крестьянской семье 3 сентября 1881 года в Воронежской губернии. По образованию агроном. Работал агрономом в с. Шушенское, Минусинского округа. В 1914 году призван в армию, службу проходил в городе Ачинске.

После революции 1917 года Кравченко А. Д. был назначен начальником Ачинского городского отдела народной милиции. Позже Александра Диомидовича призвали в армию Колчака, но он дезертировал и летом 1918 года создал собственный партизанский отряд на территории Енисейской губернии. В составе партизанской армии под командованием Кравченко были созданы четыре партизанских полка. Их назвали по наименованиям мест создания и дислокации — Манский (командир Ф. Г. Боган), Канский (командир — М. В. Александров), Тальский (под командованием Ф. С. Грибушина) и Агинский (командир — Стародубцев).

В декабре 1918 года Кравченко был избран главным командиром партизанских отрядов, расположенных вокруг Красноярска. В апреле 1919 года партизанский отряд Кравченко соединился с партизанским отрядом П. Е. Щетинкина, была создана красная Партизанская армия под общим командованием Кравченко.

Имя партизанского командира Александра Деомидовича навсегда вписано в историю гражданской войны, в историю партизанского движения в нашем районе. В 1927 году, за боевые заслуги в годы гражданской войны А. Д. Кравченко был награжден (посмертно) орденом Красного Знамени.

Щетинкин Петр Ефимович

Петр Ефимович Щетинкин - герой Гражданской войны, командир мощного партизанского движения в Сибири против белогвардейской армии Александра Колчака. Пётр Щетинкин был соратником, а также ближайшим помощником Кравченко. Именем Петра Ефимовича названа улица в Партизанском районе. Щетинкин родился в Рязанской губернии в семье бедного крестьянина. Ему пришлось рано начать трудовую деятельность, а в школе он проучился всего два года. Был призван на военную службу, окончил школу подпрапорщиков, а с началом Первой мировой войны в звании фельдфебеля отправился на фронт. Дослужился до штабс-капитана. Кроме четырёх Георгиевских крестов получил ещё и медаль Французской республики. А в декабре 1916 года был направлен в Сибирь начальником учебной команды 59-го Сибирского стрелкового полка. После демобилизации возглавлял Ачинский уголовный розыск. В марте 1918 года вступает в члены РКП(б). Во время антибольшевитского переворота 1918 года – начальник штаба Красной гвардии и командир Мариинского фронта. В декабре 1918 года создал повстанческий отряд в Ачинском уезде. В марте 1919 года армия П. Е. Щетинкина сумела вырваться из окружения и выйти на соединение со Степно-Баджейской армией А. Д. Кравченко. П. Е. Щетинкин был назначен помощником командующего фронтом и командиром Северо-Ачинского полка. В сентябре 1919 г. партизанская армия вернулась из Тувы в Минусинский уезд. После освобождения южной части Енисейской губернии и Красноярска Щетинкин создал из партизан полк регулярной Красной Армии и выехал на врангелевский фронт. Весной 1921 г. по просьбе правительства Монгольской Народной Республики П. Е. Щетинкин со своим отрядом прибыл в Монголию для оказания в помощи в борьбе против белогвардейских войск генерала Унгерна. Вместе с частями Красной Армии, в т. ч. полком К. К. Рокоссовского, экспедиционный отряд Щетинкина в августе того же года участвовал в окончательном разгроме войск Унгерна. После окончания гражданской войны П. Е. Щетинкин был послан на учебу. Окончив военно-академические курсы высшего командного состава, в 1922-1926 гг. был начальником штаба войск ОГПУ Сибирского пограничного округа. В 1927 г. в связи с осложнением военно-политической обстановки на Дальнем Востоке правительство МНР снова обратилось к Советскому правительству с просьбой направить Щетинкина в Монголию. На посту военного советника Петр Ефимович многое сделал в подготовке и воспитании монгольских военных кадров.

За выдающиеся заслуги перед Родиной в деле ее вооруженной защиты в годы гражданской войны П. Е. Щетинкин был награжден орденом Красного Знамени и почетным Знаком чекиста ОГПУ за подписью Ф. Э. Дзержинского. Умер Петр Ефимович в Улан-Баторе 30 сентября 1927 г. от паралича сердца (по другим данным – убит при неясных обстоятельствах) в расцвете сил – ему было всего лишь 42 года. Похоронен в Новосибирске.

Петров Петр Поликарпович

Родился в семье крестьянина в волостном селе Перовском (ныне с. Партизанское) Енисейской губернии. Окончил три класса сельской школы, затем сельскохозяйственную школу в с. Рыбном, вернулся в родное село. В это время под влиянием политссыльных, живших на поселении в с. Перовском, П.П. Петров начал заниматься революционной деятельностью, был членом образовавшегося здесь политического кружка, которым руководил польский революционер А. Дзеканский.

П.П. Петров активно участвовал в политической жизни и служил писарем во время Первой мировой войны. В 1917 году он стал членом Канского уездного Совета рабочих и солдатских депутатов, а позже вошел в состав ЦИК Центросибири. В 1918 году он помогал формировать отряды Красной гвардии и сражался против белочехов. В конце 1918 года Петров возглавил партизанское движение на юге Канского уезда, организовав партизанский отряд, который объединился с отрядом А.Д. Кравченко. В 1919 году он руководил Степно-Баджейской республикой и редактировал газету «Соха и Молот». После Гражданской войны Петров занялся писательством, создав такие произведения, как «Борель», «Саяны шумят», «Шайтан-поле», «Крутые перевалы» и другие, основанные на реальных событиях партизанского движения.

После окончания гражданской войны П. П. Петров некоторое время жил в Красноярске и работал в Енисейском губернском союзе кооперативов, учился в Красноярском институте народного образования. В 1920-е годы П. П. Петров становится профессиональным писателем. Перу П. П. Петрова принадлежит ряд широко известных романов и повестей: «Борель» (1928), «Саяны шумят» (1932), «Шайтан-поле» (1932), «Крутые перевалы» (1933), «Золото» (1934) и др. В основу романа «Крутые перевалы», повести «Саяны шумят» и других произведений легли подлинные факты истории партизанского движения, история Степно-Баджейской партизанской республики, боевого пути партизанской армии А. Кравченко — П. Щетинкина.

П. П. Петров был репрессирован. Скончался 23 октября 1941 года. Посмертно реабилитирован 1 марта 1957 года Военным трибуналом ЗабВО. Именем Петрова названа улица в Иркутске, а на доме, где жил и работал Пётр Петров, в память о нём установлена мемориальная доска. В селе Партизанское его именем названа школа.

Эти герои и множество других партизанцев достойны вечной памяти и благодарности. На фоне событий Гражданской войны, когда история вершилась на полях сражений, в каждом уголке нашей страны, в том числе и в Партизанском районе, были свои герои. Это люди, чьё имя, возможно, не вошло в учебники, но чей подвиг навсегда остался в сердцах односельчан. Помимо известных бойцов и командиров, сотни простых крестьян и рабочих встали на защиту своих деревень и сёл, проявляя беспримерное мужество и самоотверженность.

Во имя Победы

22 июня 1941 года мирная жизнь миллионов людей оборвалась с началом Великой Отечественной войны. Русские люди, от мала до велика, не остались в стороне, встав на защиту своей Родины. Среди них были и наши земляки из Партизанского района — обычные люди, которые, не щадя себя, сражались за будущее своих семей и страны. Их подвиг, совершенный ценой собственной жизни, навсегда останется в нашей памяти как пример безграничного мужества и любви к Отчизне.

Михаил Иванович Волков

Родился Михаил Волков в 1921 году в деревне Морская Заимка в Енисейской губернии (сейчас Партизанский район Красноярского края). Окончил 4 класса школы, работал прицепщиком в колхозе. Самостоятельно освоил трактор и участвовал в посевной и уборке урожая 1938 года. Работал на станции Камарчага сцепщиком вагонов, техником составов, путевым стрелочником. Окончил три курса Красноярской школы военных техников железнодорожного транспорта и в январе 1942 года добровольно ушел в РККА, поступив во 2-е Томское артиллерийское училище. С сентября 1942 года лейтенант Волков на фронте — командир взвода боепитания дивизиона 935 артиллерийского полка 381 стрелковой дивизии Калининского фронта, с 30 декабря 1942-го — командир огневого взвода, с февраля 1943 — старший лейтенант, с сентября 1943 года — командир батареи 76-миллиметровых пушек. 4 декабря 1943 года был тяжело ранен. После госпиталя — командир батареи 35 Гвардейского артполка 1-й Гвардейской стрелковой дивизии на Западном, 1-ом Прибалтийском, 3-ем Белорусском фронтах.

24 июня 1944 года началась Белорусская операция «Багратион». Батарея Волкова участвовала в боях по прорыву вражеской обороны в районе посёлка Осинторф. А когда удалось прорвать все линии вражеской обороны, части 1-й Гвардейской стрелковой дивизии бросили в рейд по тылам гитлеровских войск. Орудия батареи Волкова, прицепленные к «студебеккерам», вместе с танками и пехотой двигались параллельно железной дороге Орша—Толочин. В начале июля 1944 года колонна, в которой наступала батарея Волкова, завязала бои за город Минск. 3 июля 1944 года Минск был освобождён, за что 1-я Гвардейская стрелковая дивизия к своим регалиям прибавила почётное наименование «Минской», а гвардии старший лейтенант Волков за мужество и героизм, проявленные в боях за Минск, был награждён орденом Отечественной войны II степени.

Наступление продолжалось. Части 1-й Гвардейской стрелковой дивизии достигли берега Немана южнее города Алитус. Командир батареи гвардии старший лейтенант Волков отличился при форсировании реки Неман.

Из наградного листа-представления к званию Героя Советского Союза:

«Стрелковый батальон, поддерживаемый батареей тов. Волкова, к исходу 13 июля 1944 года вышел к реке Неман, и начал его форсировать. Противник шквалом огня обрушился на переправлявшиеся группы наших бойцов. Тов. Волков, находясь непосредственно в боевых порядках пехоты, под сильным огнем противника открыл огонь по врагу и уничтожил огнем батареи две пулеметные точки, особенно препятствующие продвижению вперед нашей пехоты. Как только первая группа наших стрелков вступила в воду, тов. Волков, используя подручные средства, первым из артиллеристов в 8 часов утра 14 июля 1944 года вступил на левый берег Немана.

Противник открыл сильный огонь из пулеметов и автоматов, не давая возможности нашим бойцам переправляться на левый берег Немана.

Тов. Волков быстро выбрал наблюдательный пункт, связался по радио с огневой позицией батареи и открыл уничтожающий огонь по врагу.

Корректируя огонь батареи, тов. Волков уничтожил противотанковое орудие, две пулеметных точки... Достоин присвоения звания «Герой Советского Союза».

В сентябре 1944 года гвардии капитан Волков назначен на должность начальника штаба дивизиона. В боях был трижды тяжело ранен и контужен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года гвардии капитану Михаилу Ивановичу Волкову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Последние бои гвардии капитан Волков провёл в 20-х числах апреля 1945 года на подступах к городу-крепости Пиллау.

После окончания войны продолжил службу в армии, окончил Военную артиллерийскую академию. Служил командиром батареи, в управлении военного коменданта г. Каунаса. С 1959 по 1972 годы работал в военных комиссариатах Литвы. Подполковник Волков уволился в запас в 1972 г. Жил в г. Вильнюсе. Умер 20 декабря 1987 года. Похоронен в Вильнюсе.

Полковник запаса (с 1975). Награжден: медалью «Золотая Звезда» и орденом Ленина, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».

В селе Партизанском его именем названа улица, установлена мемориальная доска.

Эндель Карлович Пусэп

Родился на хуторе Самовольный (Енисейская губерния, ныне Манский район Красноярского края) в семье эстонских крестьян-бедняков, переселившихся в Сибирь ещё до столыпинской реформы. С детства мечтал стать лётчиком; окончив школу-семилетку, как представитель бедняцкой семьи был отправлен в эстонско-финский педагогический техникум в Ленинграде. Проучившись там один год, перешёл в военно-теоретическую школу Военно-Воздушных сил в Вольске и успешно окончил её в 1929 году.

10 августа 1941 года Пусэп под командованием Михаила Водопьянова совершил первый боевой вылет, успешно подвергнув бомбардировке Берлин.

К апрелю 1942 года Эндель Пусэп совершил 30 ночных боевых вылетов, нанеся бомбовые удары по Берлину, Данцигу и Кёнигсбергу.

Пе-8 в США, 1942 год

В июне 1942 года получивший воинское звание майор Пусэп был назначен командиром эскадрильи самолетов Пе-8 746 авиаполка, а в сентябре 1942 года подполковник Пусэп принял командование 890 авиационным полком дальнего действия, которым успешно руководил до конца войны и продолжал делать все для разгрома врага. Сталинград, Орел, Курск, Белгород. 31 декабря 1942 года командир 890 авиаполка подполковник Пусэп был награжден орденом Отечественной войны I степени. В сентябре 1944 года на груди командира полка засверкали медали «За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда» и полководческий орден Суворова III степени. На счету командира было уже 78 успешных боевых вылетов на самолете Пе-8. 13 марта 1943 года Пусэпом был совершен еще один перелет особой важности по маршруту Москва—Англия—Москва.

19 мая 1942 года экипаж Пусэпа в Вашингтоне принимали лично Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт.

После успешного завершения переговоров и возвращения в СССР Пусэпу было присвоено звание Героя Советского Союза «…за отвагу и геройство, проявленные при выполнении задания Правительства по осуществлению дальнего ответственного перелёта».

В послевоенное время Пусэп жил в Таллине. Увлекался хождением под парусами.

Скончался 18 января 1996 года. Похоронен в Таллине.

В Запасном Имбеже Партизанского района ему установлена мемориальная доска.

Салатов Александр Константинович

Родился 26 декабря 1913 года в с. Попутное Рыбинской волости Канского уезда Енисейской губернии (в настоящее время Партизанский район Красноярского края, д. Новомихайловка) в семье рабочего. Окончил два курса лесотехнического техникума в г.Иркутск. В Красной Армии с октября 1935 по октябрь 1937. После увольнения в запас на заработки поехал в Северо-Енисейский район. Там работал заведующим складом в конторе «Золотопродснаб». В апреле 1942 года Северо-Енисейским райвоенкоматом Красноярского края снова призван в ряды Красной Армии. После прохождения школы младших командиров Александра Салатова назначили командиром пулеметного отделения, в октябре 1942 года направили на Сталинградский фронт в составе 143-й отдельной стрелковый бригады. Уже в декабре 1942 года Александру улыбнулась редкая военная удача. В Сталинграде он смог из противотанкового ружья сбить немецкий истребитель «Мессершмитт». За бои в Сталинградском сражении 28 и 29 января отважный пулеметчик 10 февраля 1943 был награжден орденом Красной Звезды.

Командир пулеметного взвода стрелкового батальона 283-го гвардейского стрелкового полка (94-я гвардейская стрелковая дивизия, 69-я армия, Воронежский фронт) гвардии младший сержант Салатов с 7 по 11 июля 1943 в бою за Калинино (северо-восточнее г. Белгород) из станкового пулемета уничтожил отделения гитлеровцев. 20 июля 1943 у с. Шеино (северо-восточнее г. Белгород) взвод во главе с Салатовым прикрывал наступление стрелковых подразделений, что позволило пехоте занять выгодные позиции. 24-26 июля в боях за г. Белгород Салатов, умело руководя взводом, поддерживал наступление стрелкового батальона, что позволило стрелковым подразделениям овладеть пригородом Белгорода. 26 июля Салатов был тяжело ранен и после длительного лечения смог вернуться в свой полк только 3 декабря 1943 года. За эти бои отважный сибиряк был представлен к ордену Славы 3 степени. Приказ о награждении орденом Славы 3 степени состоялся только 23 апреля 1944.

Командир отделения минометной роты 356-го гвардейского стрелкового полка (107-я гвардейская стрелковая дивизия, 9-я гвардейская армия, 3-й Украинский фронт) гвардии младший сержант Салатов в боях за населенный пункт Крейсберг (район г. Винер-Нойштадт, Австрия) 1 апреля 1945 года со своим отделением подавил 5 огневых точек противника и рассеял до взвода гитлеровцев. Герой-минометчик был повторно награжден орденом Славы 3 степени 19 июня 1945 (перенагражден орденом Славы 1 степени Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 октября 1960).

Совсем скоро Александр Салатов отличится в очередной раз. В боях за город Вена 10 апреля 1945 года, отбивая контратаку противника, со своим отделением попал в окружение. Проявив военную смекалку и хитрость, Салатов сумел вывести из окружения свое отделение без единой потери и соединится с ротой. Когда рота заняла огневую позицию и установила минометы, Салатов, не смотря на ружейно-пулеметный огонь противника, сумел провести связь на чердак дома, который стоял на нейтральной полосе, и корректировал огонь минометов. Уничтожил 2 танковых пулемета противника и противотанковую пушку с ее прислугой. Корректировал огонь до тех пор, пока не был ранен. Сам в этом бою убил 5 немецких солдат. Награжден орденом Славы 2 степени 22 августа 1945.

В октябре 1945 гвардии сержант Салатов был демобилизован. Вернулся на родину, работал заведующим базой на прииске Викторовский Северо-Енисейского управления треста «Енисейзолото» в Северо-Енисейском районе. В 1962 году переехал в село Кулижниково Саянского района Красноярского края. Тридцать лет работал в школе сначала преподавателем военного дела, потом вел уроки труда. Много времени и сил отдавал работе с молодежью.

Умер Александр Константинович Салатов 21 апреля 1994 года. На школе, в которой работал Александр Константинович, в его честь была установлена мемориальная доска.

Борискин Фадей Агапович

Фадей Агапович Борискин родился 19 января 1908 года в деревне Стойба в семье крестьянина. Окончил восемь классов, а потом работал разнорабочим на железной дороге станции Большой Невер Сковородинского района Амурской области. В Красной Армии с 1941 года, на передовых позициях с августа 1941 года.

Стрелок 1081 стрелкового полка Первого Белорусского фронта рядовой Фадей Борискин в бою за расширение плацдарма на левом берегу реки Вислы у населенного пункта Игнацув 20 августа 1944 года первым ворвался в траншею врага и гранатами поразил пулеметный расчет. За эти военные заслуги был награжден орденом Славы III степени.

13 февраля 1945 года командир отделения младший сержант Борискин участвовал в бою за польский город Познань на правом берегу реки Варна. В составе штурмовой группы преодолел заграждения, первым вступил в бой с неприятелем, лично уничтожил пулемет, солдат и офицера и захватил два вражеских миномета. Когда выбыл из строя командир взвода, заменил его. Эти боевые успехи были отмечены приказом о награждении орденом Славы II степени.

16 апреля 1945 года в бою за расширение плацдарма на левом берегу Одера у города Лебус он поднял отделение в атаку, первым ворвался в траншею врага, гранатами подавил пулемет, взял в плен троих солдат и офицера. За эти фронтовые заслуги его наградили орденом Славы I степени.

Фадей Агапович после войны жил и трудился в бескрайних просторах Семипалатинской области, в селе Сосновка. Среди его наград есть и медали. Прославленный воин умер 24 октября 1960 года.

Матвеев Александр Антонович

Родился 5 июля 1922 года в деревне Кожелак Партизанского района. Получил средне-техническое образование, но к делу приступить не успел – началась война.

Мобилизован по первому призыву 26 июня 1941 г. В г. Канске прошел трехмесячные курсы и был направлен под Смоленск. Воевал отважно, в составе 265 лыжного истребительного батальона. После ранения – госпиталь, и снова на фронт, теперь уже пулеметчиком под Сталинград.

В феврале 1942 года второе ранение. После выздоровления стал наводчиком 76-миллимитровой пушки в составе 77 гвардейской стрелковой дивизии 218 гвардейского полка.

Участник Орловско-Курской операции, приведшей к крупному поражению немецко-фашистких захватчиков.

В 1945 году вступил в члены КПСС. Войну закончил в Польше в госпитале Глобина.

Демобилизовался в звании старшины. Награжден орденами Славы третьей, второй и первой степени и другими наградами.

Вернулся домой. Работал в Партизанском леспромхозе мастером шпалорезки и начальником участка. В 1962 году участвовал в подготовке к затоплению дна будущего Красноярского моря.

С 1969 года проживал в п. Абалаково Енисейского района Красноярского края.

Горовой Григорий Антонович

Заслуженный лётчик-испытатель СССР (18.08.1972), полковник (1968).

Родился 29 сентября 1927 года в деревне Малый Имбеж ныне Партизанского района Красноярского края. В 1943-1945 обучался в Краснодарской спецшколе ВВС (г. Енисейск, г. Краснодар), в 1946 окончил Ростовскую спецшколу ВВС.

В армии с августа 1946. До 1947 обучался в Батайском ВАУЛ, в 1950 окончил Армавирское ВАУЛ. Служил в строевых частях ВВС (Забайкальский ВО).

С июля 1958 по декабрь 1979 — лётчик-испытатель ГК НИИ ВВС (1 Управление, СЛИ ИА). Провёл госиспытания МиГ-25П (1965-1967), Ту-128М (1972-1974). Выполнил ряд испытательных работ на МиГ-19, МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, Су-7, Су-9, Су-15, Су-17, Су-24 и их модификациях.

С января 1980 — в запасе.

Работал заместителем начальника Филиала ЭМЗ имени В.М.Мясищева по лётной службе. Жил в городе Ахтубинск Астраханской области, с 2002 жил в городе Жуковский Московской области. Умер 3 ноября 2021 года.

Награждён орденами Ленина (3.04.1975), Красной Звезды (22.07.1966), медалями.

Хандогин Гавриил Никифорович

Родился в селе Вершино-Рыбное в 1904 году и прожил там всю жизнь.

Началась война – Гавриил Никифорович с первых дней на фронте. Служил в 922-м стрелком полку 250-ой стрелковой дивизии. В бою под Ржевом гранатами подбил немецкий танк и из винтовки перебил его экипаж, был ранен. За этот подвиг он был награжден медалью «За отвагу».

После госпиталя Гавриил Никифорович вернулся в свой полк. Хандогин Г. Н. стал снайпером, счет истребленных немцев рос стремительно, когда на счету было 132 немца, Гавриила Никифоровича наградили орденом «Красная Звезда».

В сентябре 1942 года счет истребленных немцев достиг 143 и Гавриила награждают орденом «Красного Знамени», которым очень редко награждали солдат. В марте 1943 года дивизия участвовала в наступлении под Старой Русской. В ходе боя Хандогин подлез под подбитый танк на нейтральной полосе и вел стрельбу по немцам, убив 3-х. В момент перестрелки был второй раз ранен и отправлен в госпиталь.

После излечения он опять в боевом строю, воевал в 150-й стрелковой дивизии. Участвовал в боях на территории Прибалтики, Польши, Германии. Довел счет уничтоженных немцев до 182-х. Был награжден Орденом Великой Отечественной войны 2-й степени.

В феврале 1945 года Гавриил Никифорович получил почетное назначение – охранять боевое знамя 756 полка 150-ой стрелковой дивизии. В ходе боя за Рейхстаг группа немецких автоматчиков прорвалась близко к командному пункту полка, где находилось боевое знамя. Хандогин с группой бойцов, отражая нападение немцев, 8-х убил и столько же взял в плен. За свой подвиг Хандогин Г.Н получил свой четвертый орден, орден Славы 2-й степени.

В 1945 году Хандогин Гавриил Никифорович вернулся в родное село. Его именем назван сквер в центре села Вершино-Рыбное.

На улице Партизанской, в доме, где жил Гавриил Хандогин, в 2005 году в торжественной обстановке установлена памятная доска.

Мазуренко Алексей Гаврилович

Родился 1 марта 1922 года в с. Борков Литинского района Виницинской области на Украине. В 1930 году родители были репрессированы и сосланы в Красноярский край. Детство провел в Саянском районе. В 1938 году окончил 7 классов в д. Вознесенка Саянского района. Поступил в Красноярское педучилище им. А.М. Горького, которое окончил в 1941 году. С января 1941 по ноябрь 1941 работал учителем начальных классов в д. Толстомысово Сухобузинского района.

В ноябре 1941 г. Сухобузимским РВК призван в действующую Красную Армию. Ему с лихвой выпало испить из горькой чаши отступлений начальных месяцев войны. На несмолкаемую канонаду автоматов и минометов он, боец Сибирского истребительного батальона, мог отвечать разрозненными одиночными выстрелами винтовки времен первой мировой войны. Тем не менее он удерживал станцию Кусты, отступил под г. Белгород, был ранен под Харьковом, госпитализирован и затем опять отправился на фронт в бои под Сталинградом, где получил сильнейшую контузию. Орден Отечественной войны и медаль «За оборону Сталинграда» - самая дорогая память о тех днях и годах.

После окончания войны Алексей Гаврилович успешно заканчивает заочно физико-математический факультет Красноярского пединститута. Всю свою дальнейшую жизнь он посвятил школе. Более шестидесяти лет педагогический стаж ветерана. Это своеобразный рекорд в педагогике нашего района. Школам были нужны его воля и его хозяйская мужская смекалка. Его школьный духовой оркестр, действовавший в его бытность в Вершино-Рыбиснкой школе, танцевальные и театральные коллективы знал весь район. На смену юношескому увлечению театром пришло более зрелое увлечение поэзией. Он писал о том, что видел, что его волновало, о чем не мог молчать.

В 2004 году Алексею Гавриловичу было присвоено звания Почетного гражданина Партизанского района.

Умер в ноябре 2016 года.

Саломатов Валентин Алексеевич

Родился 15 ноября 1927 года в с. Партизанское. Рано лишился матери. Валентин окончил 7 классов и ушел из школы, работал кучером в райкоме партии. В 1944 году призвали в армию, в сборный пункт город Канск, 37-й учебный полк. После 5 месяцев учебы получил звание младшего сержанта и специальность «Минометчик».

В конце 1944 года полк направлен на Восток. В августе 1945 года в составе 631-го полка увезли в Китай, под городом Мудодзян принял боевое крещение, был контужен и направлен в госпиталь города Владивостока. После госпиталя отправили в 129-й отдельный зенитный дивизион в г. Спасск.

Демобилизовался в 1951 году. В послевоенные годы работал в ПМК-31 строителем, затем в Партизанской средней школе завхозом.

Награжден орденом Отечественной войны, медалью за победу над Японией. Умер в 2017.

Родкин Михаил Данилович

Родился 21 ноября 1922 г. в д. Мордовский Ишим (М-Ишим) Городищенского района Пензенской области.

В 1935 г. со старшим братом переехал в д. Стойба Партизанского района Красноярского края, где окончил школу.

В РККА призван 16 августа 1941 г. РВК Партизанского района. До января 1942 г. находился на станции Мальта Иркутской области в составе 598-го запасного зенитного полка, где проходил учебу; в декабре 1941 присвоено звание младшего сержанта. Отправлен в г. Славгород Алтайского края для пополнения 312-й стрелковой дивизии, где был назначен на должность помощника командира пулеметного взвода.

В действующей армии с мая 1942 г. в составе пулеметного отделения 312-й стрелковой дивизии. В бою под Волоколамском был ранен, находился в госпитале на ст. Болдино до 7 ноября 1942 г.

После выписки направлен под Ржев в 49-ю в особую лыжную бригаду, назначен командиром отделения разведки. Участвовал в операциях по переходу через линию фронта, в тыл врага и взятии важного «языка».

После второго ранения был на излечении в полевом госпитале. С февраля 1943 г. до конца войны воевал в 392-м зенитном полку в качестве разведчика-радиста.

Приказ о первой боевой награде, ордене Красной Звезды, датирован 28.05.1943 года.

В июне 1943 г. вступил в члены ВКП(б). Участвовал в боях под Смоленском.

Приказом от 24.01.1944 года разведчик-радист М.Д. Родкин награжден орденом Красного Знамени.

Форсировал Днепр и Неман, освобождал Белоруссию, за что 09.02.1945 года награжден орденом Отечественной войны II степени.

В 1944–1945 г. воевал в Восточной Пруссии: штурмовал г. Кёнингсберг, крепость Пилау. Награждён орденом Славы III степени (приказ от 02.06.1945 года)

Во время штурма Кёнигсберга надо было немедленно связаться с батареями и вызвать артиллерийский огонь на скопление танков противника. А радиостанция вышла из строя. «Отважный радист Родкин подполз к немецкой радиостанции, которая находилась в нейтральной зоне, сумел настроить и вызвать арт. огонь своего полка».

Участвовал в Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года в звании сержанта в составе сводного полка Третьего Белорусского фронта. Представлял 392-й Красноярско-Смоленский Краснознаменный ордена Александра Невского артиллерийский полк и его знамя.

В строю в одной шеренге стоял с Николаем Броконом (на фотографии Михаил Данилович Родкин слева).

Демобилизован в октябре 1945 г.

6 ноября 1945 г. вернулся в родную деревню Стойба.

Через две недели после возвращения домой кавалеру четырех боевых орденов, участнику Парада Победы сержанту Михаилу Родкину исполнилось 23 года.

После войны Михаил Данилович Родкин работал линейным и стационарным монтером, заместителем начальника районного узла связи, директором районной кинофикации.

Имя М. Д. Родкина носит библиотека села Партизанского. Ежегодно 9 мая в с. Партизанском проводится футбольный турнир имени М. Д. Родкина среди молодёжных команд.

На основе его мемуаров издана книга «Воспоминания солдата».

Великая Отечественная война стала временем, когда миллионы наших соотечественников показали миру, что значит настоящая сила духа и преданность своему народу. Наши земляки, как и миллионы других людей по всей стране, были обычными людьми: крестьянами, рабочими, учителями, врачами. Но когда над Родиной нависла угроза, они не остались в стороне. С оружием в руках, оставив свои семьи и привычный уклад жизни, они отправились на фронт, чтобы защитить свою землю. Каждый из них знал, что цена победы может быть высока, но они шли вперёд, не жалея сил и, если потребовалось, отдавая свои жизни за свободу и независимость нашей страны. Их подвиги — это не просто страницы истории, это живой пример мужества и самопожертвования, который должен вдохновлять нас и сегодня.

Выполняя интернациональный долг

В начале восьмидесятых, когда Афганистан погрузился в войну, Советский Союз ответил на призыв о помощи. Из разных регионов страны отправились воины-интернационалисты, преданные своему долгу. Оставив свои дома и семьи, они отправились выполнять важную миссию. Среди них были и наши земляки из Партизанского района. Два героя одни из первых сложили головы на поле брани в самом сердце Центральной Азии – Николай Яковлевич Бизюков (1939 - 1979) и Кублицкий Вадим Васильевич (1968 - 1987).

Бизюков Николай Яковлевич

Николай Яковлевич Бизюков - майор, военный советник в Афганистане. Награжден орденом Красной Звезды (посмертно). Родился 12 июля 1939 г. в селе Вершино-Рыбное Партизанского района. После армии поступил в Омское военное танково-техническое училище. Служил в Бресте и Венгрии. В 1978 году по приказу Генштаба Минобороны СССР майора Николая Бизюкова направили военным советником в Афганистан. 17 марта 1979 года в Герате начался мятеж. Митингующие требовали выпустить заключённых из тюрем и призывали уничтожить всех советских людей. Семьи наших граждан начали срочно эвакуировать. При эвакуации в машине, в которой был Николай Бизюков, преградили путь мятежники. Отпустив водителя-афганца, они вытащили на дорогу советского офицера и зверски убили его.

Николай Бизюков с высшими воинскими почестями был похоронен на сельском кладбище села Вершино-Рыбное. В 2000 году его именем названа школа в с. Вершино-Рыбное. По устоявшейся традиции в школе регулярно проводятся спортивные соревнования памяти Николая Бизюкова.

Вадим Васильевич Кублицкий

Рядовой, гранатометчик отд. батальона охраны. Родился 7 мая 1968 г. с. Новоселове Партизанского района. Работал шофером в колхозе им. Кирова Партизанского района. В армию его призвали в октябре 1986 г. Три месяца он провел в учебной части в Грузии. В Батуми новобранцев готовили к боевым действиям в горной местности. В Афганистане Вадим Кублицкий прослужил всего месяц. Его определили гранатометчиком в отдельный батальон охраны Кабульского аэродрома. В тот злополучный день на сторожевой пост, где в карауле стоял Вадим, напал противник. Он начал отстреливаться, давая возможность товарищам занять огневые позиции. Был тяжело ранен в голову 19 февраля 1987 г. скончался в госпитале. За мужество и отвагу награжден орденом Красной Звезды.

Тяжелый путь Афганистана прошел не только наш район, но и вся страна. В этой войне участвовали тысячи солдат и офицеров со всей России. Многие из них вернулись домой, другие остались там навсегда. Но все они заслуживают нашего уважения и благодарности. Некоторые из ветеранов Афганской войны продолжают жить среди нас. Они делятся своим опытом и знаниями с молодым поколением, помогают нам помнить об этом важном периоде в истории нашей страны.

Подвиг в мирное время. «Трасса мужества» - Абакан-Тайшет

Героями становятся не только на полях сражений. В мирной жизни тоже есть место подвигу — тихому, незаметному, но не менее значимому. Каждый день среди нас живут люди, чьи поступки вдохновляют и напоминают нам о силе духа, доброте и самоотверженности. Они помогали другим, спасали жизни, делали наш мир лучше, даже когда вокруг нет войны. Герои в мирное время — это те, кто доказывает, что настоящая сила заключается в человечности и стремлении делать добро.

В 2025 году исполняется 60 лет с ввода в эксплуатацию стальной магистрали Абакан – Тайшет. Эта трасса — не просто маршрут, это символ мужества и силы духа. Её строительство стало настоящим испытанием для всех, кто участвовал в этом грандиозном проекте. В суровых климатических условиях, вдали от цивилизации, люди проявили невероятную выносливость, героизм и смелость. Эта дорога — вечный памятник их труду и самопожертвованию, напоминание о том, что истинная сила кроется в единстве и вере в общее дело.

Идея строительства железной дороги через Саяны появилась еще в XIX в., но эксперты того времени признали проект невозможным по причине чрезвычайной сложности характера местности. Проектирование магистрали началось в 1930-х гг. Трасса должна была обеспечить доставку транзитных грузов из районов Средней Азии, Казахстана, Кузбасса в Восточную Сибирь и на Дальний Восток страны. Большое значение имела и оборонная составляющая этой железной дороги, по ней можно было срочно доставить военные грузы на Дальний Восток.

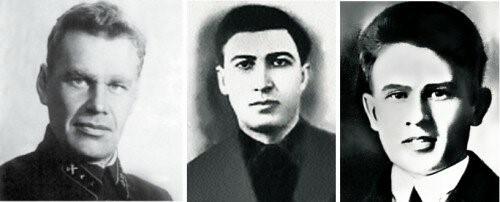

Исследовать Саяны 5 октября 1942 г. отправилась экспедиция изыскателей, во главе которой был опытный инженер Александр Кошурников, ему помогали техник Константин Стофато и инженер Алексей Журавлев. Экспедиция Новосибирского проектного института "Сибгипротранс" из трех человек под руководством Александра Кошурникова направилась на обследование долины реки Казыр и горного перевала.

Александр Кошурников Константин Стофато Алексей Журавлев

Военное время и близость района изысканий к границе прибавляло хлопот, экспедиции запретили пользование рацией. Ситуация осложнялась еще и тем, что карты, которые хоть как-то могли помочь в работе, были сняты еще в 1909 году. отряд Кошурникова вышел на оленях из села Верхняя Гутара, за неделю достиг Казыра и двинулся вниз по реке на плоту. Работать приходилось при несовершенном техническом оснащении и экстремальных погодных условиях, зима в тот год наступила раньше обычного. Когда река начала замерзать, им много раз пришлось бросать плот и проходить замерзшие участки берегом, а затем снова строить новый плот, чтобы плыть дальше. Так отряд прошел по реке 180 километров и миновал все наиболее опасные места. До ближайшего населенного пункта оставалось 52 километра, но силы участников экспедиции падали, изможденные и вымотанные, они все же продолжали выполнять свой долг. 2 ноября случилась трагедия, их плот на стремительной реке затащило под лед и только одному Кошурникову удалось добраться до берега, но он замерз.

Руководитель изыскательской партии Александр Кошурников в своем дневнике подробно описывал долину Казыра и его притоков, геологическое строение террас, водные характеристики реки, а также будни членов экспедиции. Последняя запись была сделана 3 ноября 1942 года: "3 ноября. Вторник. Пишу, вероятно, в последний раз. Замерзаю. Вчера, 2 ноября, произошла катастрофа: погибли Костя и Алеша. Плот задернуло под лед, и Костя сразу ушел вместе с плотом. Алеша выскочил на лед и полз метров 25 по льду с водой. К берегу пробиться помог я ему, но на берег вытащить не мог, так он и закоченел наполовину в воде. Я иду пешком. Очень тяжело. Голодный, мокрый, без огня и пищи. Вероятно, скоро замерзну".

Кошурников уже понимал, что погибает, но до последней минуты оставался верен своему долгу. Эти строки из дневника Кошурникова можно прочесть на могиле Александра Михайловича. Он похоронен на высоком берегу Казыра возле заимки Нижне-Казырская. Для двух спутников Кошурникова, Константина Стофато и Алексея Журавлева, могилой стал холодный и глубокий Казыр.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1966 г. сотрудники Новосибирского проектного института "Сибгипротранс" были посмертно награждены: Александр Михайлович Кошурников - орденом Ленина, Константин Аристидович Стофато и Алексей Диомидович Журавлев - орденами Трудового Красного Знамени.

Сейчас именами этих отважных людей названы станции магистрали Абакан-Тайшет (сейчас ее называют трассой мужества) и улицы в поселках и селах. В Кошурниковской средней школе N22 открыт небольшой народный музей памяти первых изыскателей дороги.

В послевоенные годы началось строительство трассы Абакан-Тайшет, когда тысячи молодых энтузиастов, комсомольцев и добровольцев отправились на стройку века. Эти люди оставили свои дома, семьи и привычную жизнь ради общего дела. Условия работы были крайне тяжелыми: суровый климат, бездорожье, отсутствие инфраструктуры и постоянные трудности с доставкой материалов. Несмотря на это, рабочие проявляли невероятное мужество и стойкость. Героизм и самоотверженность проявлялись во множестве эпизодов. Например, известны случаи, когда бригады рабочих продолжали работу даже в сильные морозы, рискуя своим здоровьем. В условиях постоянной стройки взаимовыручка играла ключевую роль. Так, в сентябре 1962 года благородный поступок совершили военные водители комсомольцы Д. Саджея, Р. Иордан, и Л. Пущенко. Проезжая по берегу реки Мана, они увидели, как с трехметровой насыпи в бушующие воды горной реки свалился бензовоз. Они бросились на выручку и спасли пострадавших. За благородный поступок молодые строители были награждены медалями «За спасение утопающих».

К середине 1960-х годов строительство трассы Абакан-Тайшет достигло своей кульминации. Основной объем земляных и монтажных работ был выполнен, и перед рабочими стояла новая задача — электрификация железнодорожной линии. Этот этап оказался особенно сложным, ведь работы приходилось вести в суровых климатических условиях, когда весна приносила с собой таяние снегов, грязь, разливы рек и ледяные заторы. Выполняя в таких условиях свой долг, героически погиб инженер-майор Борис Лукашевич.

Борис Иванович Лукашевич - инженер-майор, опытный минер, прошедший войну, награжден Орденом Красной Звезды. О его подвигах писали фронтовые газеты, а сослуживцы называли его «минером от бога». После войны Борис Иванович служил в железнодорожных войсках, разминировал шахты. Последнее место службы – Красноярский край, станция Саянская, где в то время шло строительство железнодорожной магистрали Абакан-Тайшет. Именно здесь на Центральном участке в этом году произошла трагедия: в мае, при ликвидации ледяного затора на реке Мана у Черного Мыса погиб подрывник инженер-майор Борис Иванович Лукашевич.

У Черного мыса, вклинивающегося в реку Мана, образовался мощный ледяной затор. Вода начала выходить из берегов, была затоплена автострада, стихия угрожала размыть железнодорожное полотно и обрушиться на мосты, прибрежные дамбы и поселки. По тревоге была поднята группа железнодорожников-подрывников во главе с инженер-майором Борисом Ивановичем Лукашевичем.

Лед непрерывно надвигался. Сначала отдельные полутораметровые льдины подрывали накладными зарядами, но потом решили для усиления силы взрыва опускать фугасы на шестах в воду. После установления очередного шеста с крупным зарядом льдины внезапно сдвинулись, шест упал, и быстрое течение стало утягивать его под лед. Шнур уже был подожжен, и взрыв мог произойти в любой момент. А течением заряд отнесло бы к берегу, туда, где мост и где люди. У офицера-подрывника на принятие решения были доли секунды. Он бросился к проруби, смог схватить конец ускользающего под лед шеста, установить его должным образом. И тут раздался взрыв…

Борис Лукашевич посмертно награжден орденом Отечественной войны II степени. Железнодорожная станция названа в честь героя. Здесь же установлен памятник майору Лукашевичу.

За самоотверженный труд сотни строителей «трассы мужества» были награждены правительственными и ведомственными наградами. Всего орденами и медалями было награждено 745 строителей. По завершении стройки Министерство транспортного строительства СССР и ЦК профсоюза работников транспорта учредили памятный значок «Абакан-Тайшет» и вручили его 25 тысячам лучшим строителям. Он стал первой в жизни наградой для многих тысяч самоотверженных молодых людей, прошедших при строительстве этой магистрали «школу жизни».

В завершение хочется подчеркнуть, что каждый из этих героев, оставив свои повседневные заботы и семьи, откликнулся на зов Родины в самый трудный час. Их подвиги — это яркий пример того, как любовь к своей земле и готовность защищать её становятся важнее любых личных амбиций.

Но важно помнить, что героизм не ограничивается временными рамками. Сегодня среди нас тоже живут настоящие герои — те, кто ежедневно совершает поступки, достойные уважения и подражания. Ведь героями не рождаются, ими становятся, и каждый из нас способен внести свой вклад в общее дело, проявить силу духа и верность своим убеждениям.

Поздравляем вас с Днём Защитника Отечества! Пусть этот праздник станет напоминанием о том, как важно ценить мир и стабильность, которые даны нам благодаря мужеству и стойкости предыдущих поколений. Желаем всем здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!