«Наука Красноярского края в лицах» ко Дню российской науки

К науке всегда относились с особым уважением, ведь именно она двигает человечество вперед, открывает новые горизонты и помогает решать самые сложные задачи. В День российской науки, который отмечается 8 февраля, хочется обратить внимание на научные достижения Красноярского края.

Красноярский край славится не только своими природными богатствами, но и значительными успехами в области науки. Здесь работают талантливые ученые, которые вносят значительный вклад в развитие различных отраслей знаний. Их исследования находят применение как в экономике региона, так и за его пределами. Научные школы Красноярска известны далеко за пределами Сибири, а результаты их работы используются во многих странах мира.

Начало пути

Маршруты картографа Петра Чичагова

История науки в Красноярском крае тесно связана с освоением огромных территорий, изучением природных ресурсов и созданием научно-исследовательских центров мирового уровня.

Первые научные изыскания на территории современного Красноярского края начались еще в XVIII веке, когда русские исследователи начали активно изучать Сибирь. Одним из первых крупных проектов стало исследование Енисея и его притоков, которое проводилось под руководством географа и картографа Петра Чичагова. Его труды по изучению рек и географии региона заложили основу для дальнейших исследований.

В XIX веке на территории Красноярского края активизировались исследования в области геологии и минералогии. Регион привлекал внимание ученых благодаря своим богатым залежам полезных ископаемых. Одним из ключевых событий этого периода стал визит знаменитого немецкого ученого Александра Гумбольдта, который исследовал сибирские месторождения золота и других металлов. Его работа оказала значительное влияние на дальнейшее изучение недр края.

В XX веке наука в Красноярском крае получила новый импульс. В середине XX века в Красноярске были созданы крупные научные институты, такие как Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН и Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН. Эти учреждения внесли огромный вклад в развитие фундаментальной и прикладной науки, особенно в области физики, биологии и экологии.

Сегодня Красноярский край продолжает оставаться одним из ведущих научных центров России. Регион активно развивает инновационные проекты и внедряет передовые технологии в различные отрасли экономики. Например, в последние годы большое внимание уделяется разработке возобновляемых источников энергии, таких как гидроэнергетика и солнечная энергетика.

Одним из ярких примеров успешного внедрения высоких технологий является создание Красноярского научного центра СО РАН, объединяющего несколько исследовательских институтов и лабораторий. Центр занимается разработкой инновационных решений в области материаловедения, биотехнологий и информационных технологий.

Выдающиеся ученые края

Красноярский край подарил миру выдающихся ученых, чьи имена вписаны золотыми буквами в историю российской науки. Их труды продолжают вдохновлять новые поколения исследователей и способствуют развитию науки и культуры.

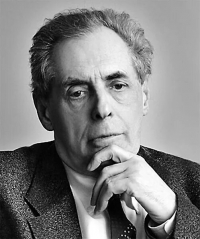

Леонид Васильевич Киренский

Леонид Киренский — известный физик, основатель Института физики имени Л.В. Киренского Сибирского отделения РАН. Он родился в селе Амга Якутской области. В 1931 году поступил на физический факультет Московского государственного университета, который успешно окончил в 1936 году. С 1939 года работал в Красноярском педагогическом институте, одновременно заведуя кафедрой физики медицинского института. С 1957 года был директором Института физики Сибирского отделения АН СССР (Красноярск). Помимо физики магнитных явлений, Киренский занимался исследованиями в области биофизики. Его работы по созданию биолого-технических систем жизнеобеспечения получили всемирное признание. Киренский много сделал для развития Красноярска как научного центра. При его активном участии в 1969 году был открыт Красноярский государственный университет.

Николай Николаевич Урванцев

Исследователь Арктики, доктор геолого-минералогических наук (1935), заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1974). Автор многих научных трудов, главные из которых посвящены исследованию геологии Таймыра, Северной Земли и севера Сибирской платформы. Урванцев был одним из первооткрывателей Норильского угольного бассейна и Норильского медно-никелевого рудного района в 1919–1922 годах и одним из основателей города Норильска. В 1920 году экспедиция Урванцева на западе полуострова Таймыр в районе реки Норильской обнаружила очень богатое месторождение каменного угля. В 1921 году было открыто богатейшее месторождение медно-никелевых руд с высоким содержанием платины.

Александр Леопольдович Яворский

Краевед, стоявший у истоков создания Красноярского заповедника «Столбы» и бывший его первым директором. Одновременно с работой в музее Александр Леопольдович преподавал географию и ботанику в красноярских школах, фитопатологию — в Красноярском лесотехническом институте (сейчас Сибирский государственный технологический университет), с 1934 г. работал на кафедре ботаники Красноярского педагогического института (сейчас КГПУ им. В. П. Астафьева). Яворский был автором первых научных исследований о Столбах, организатором метеонаблюдений и ботанических сборов. Собранный Яворским в ряде экспедиций по Енисейской губернии материал стал основой работы «Ворота как архитектурный ансамбль», написанной им в середине 1950-х гг. Иллюстрировали статью рисунки, схемы и фотографии, сделанные самим автором.

Аркадий Яковлевич Тугаринов

Русский и советский зоолог, палеонтолог, профессор, директор Красноярского краеведческого музея, доктор биологических наук, учёный-орнитолог, руководитель отделения орнитологии Зоологического института АН СССР. В 1925 году Красноярский Отдел Географического общества широко отметил двадцатилетие трудовой деятельности Тугаринова на Енисее, посвятив этой дате торжественное заседание. Аркадий Яковлевич был принят в почетные члены КОРГО. Кроме того, при Среднесибирском отделе РГО был образован особый фонд с целью издания научных трудов Тугаринова. Коллекции, собранные им в начале XX века, составляют гордость Красноярского краеведческого музея.

Григорий Иванович Спасский

Один из виднейших представителей русского востоковедения и сибиреведения первой половины XIX в. Член-корреспондент Петербургской АН по разряду восточной словесности и древностей, редактор журналов «Сибирский вестник» (1818-1824) и «Азиатский вестник» (1825-1827), издатель и исследователь сибирских летописей, он поистине открыл Сибирь для русской просвещенной публики. Работы, посвященные культурной деятельности Спасского, появлялись и появляются в науке регулярно. Предметом исследования становились его источниковедческие изыскания, эволюция научных взглядов, отразившаяся в динамике издательских замыслов – от «Сибирского вестника» к «Азиатскому вестнику». В XIX веке много сделал для изучения флоры и фауны, этнографии и археологии Хакасии и Среднего Енисея.

Эрдэмто Ринчинович Рыгдылон

Советский учёный-востоковед, историк, археолог, филолог, кандидат исторических наук. В тяжелые для нашей страны 1940-е годы значение Э.Р. Рыгдылона для Красноярского края невозможно переоценить, этот энциклопедически образованный человек стал знаковой фигурой гуманитарного образования и науки. Исследователи отмечают: «…Красноярск на долгие годы остается фактически без «своего» археолога… Только после Великой Отечественной войны несколько лет в Красноярском краеведческом музее работает Э.Р. Рыгдылон… После его отъезда дело с археологическими исследованиями красноярских археологов вообще встало…» 4. При этом, он был единственным за всю историю Красноярска археологом, который читал средневековые монгольские тексты и переводил енисейскую рунику.

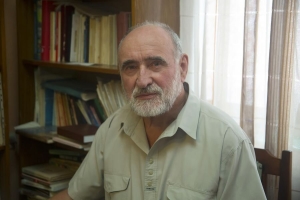

Иосиф Исаевич Гительзон

Советский и российский биофизик. Кандидат биологических наук, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент АН СССР, академик АН СССР, академик РАН. Советник РАН в Институте биофизики СО РАН. Научный руководитель Института фундаментальной биологии и биотехнологии Сибирского федерального университета. Член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований. Член Международной академии астронавтики. Почётный гражданин Красноярского края и города Красноярска. Руководил проектом БИОС-3, результат которого до сих пор не повторён ни одним научным коллективом мира.

Мавр Николаевич Добровольский

Геолог, спелеолог. Отличник разведки недр (1987), основатель Музея геологии Центральной Сибири. Организовал геологический музей КГУ (сегодня Музей геологии Центральной Сибири). В 1954 г. он обязал всех своих сотрудников собирать необычные минералы, горные породы и руды. Один из первых спелеологов края и организатор Музея геологии Центральной Сибири. Он принимал участие в исследовании Баджейской, Бирюсинской, Торгашинской, Большой Орешной и других спелеологических пещер края. В 1970-х гг. Был автором и соавтором нескольких печатных работ по полезным ископаемым и геологии Красноярского края. Кроме того, более 40 лет он составлял библиографию геологической литературы по Красноярскому краю, насчитывающую сегодня более 20 тыс. названий.

Геннадий Фёдорович Быконя

Внёс большой вклад в исследование истории Приенисейского края. Советский и российский историк, специалист по России и Сибири XVII–XIX веков, а также истории Приенисейского края. Родился 1 марта 1941 года в деревне Малая Камарчага Манского района Красноярского края. Доктор исторических наук (2002), профессор. Автор более 300 публикаций, из них 9 учебно-методических и более 200 научных работ.

Всеволод Михайлович Крутовский

Русский и советский врач, публицист и общественный деятель, лидер левого крыла позднего сибирского областничества, губернский комиссар Временного правительства по Енисейской губернии. Ему принадлежит открытие и создание полярной стелющейся формы плодовых деревьев. В 1926 году вышла в свет его книга «Как крестьянину Средней Сибири устроить плодовый сад».

Генрих Михайлович Лисовский

Широко известный среди отечественных и зарубежных специалистов ученый, внесший большой вклад в изучение проблемы фотосинтеза и продуктивности растений при искусственном освещении, в создание основанных на фотосинтезе замкнутых систем жизнеобеспечения человека и использование светокультуры растений для ускорения их селекции. Один из авторов экспериментов по созданию искусственных систем жизнеобеспечения в красноярском Институте физики.

Научная история Красноярского края богата событиями и достижениями. От первых шагов в изучении природы региона до создания современных высокотехнологичных предприятий – каждый этап внес свой вклад в общее дело развития науки в России. Сегодня Красноярский край остается важным научным центром, где продолжают работать талантливые ученые, стремящиеся к новым открытиям и достижениям.